14

QUADERNI

DI

ORIENTAMENTO

28

Una cosa fondamentale, che è stata

sottolineata più volte oggi: mai da

soli!

Ho imparato la logica del lavorare in

gruppo. La prima cosa che dovrebbe

essere insegnata a un ricercatore

ancora quand’è veramente alle ele-

mentari, è che lavorare in modo

individuale non premia assoluta-

mente e che non si può sapere tutto.

Altra cosa parallela al fare ricerca,

quella di gestire un gruppo. Ed ecco

che, allora, in questi anni sono

diventato il coordinatore di questo,

qualche volta qualcuno lo chiama

“carrozzone”, a me piace chiamarlo

“gruppo di amici”; in realtà ci occu-

piamo di promozione, essenzial-

mente, di marketing e di bench mar-

king; sono 12 aziende, il gruppo

ambiente dell’Area di cui io sono

coordinatore. Questo gruppo riesce

con questa massa critica a usare gli

strumenti, che prima sono stati

molto ben elencati da Area Science

Park; sono strumenti che proiettano,

nel nostro caso, le aziende, ma tutte

aziende con ricercatori al loro inter-

no; qui ci sono tutti i laboratori di

ricerca e sviluppo anche di aziende

che hanno altre sedi, ma qui c’è la

parte di ricerca e sviluppo, i cui set-

tori ve li ho mostrati prima (laborato-

ri e progettazioni, non solo, anche

consulenze). E Area, quindi, attraver-

so tutto quello che sentivamo prima

di movimentazione e di frequenta-

zione di luoghi europei, una massa

critica come quella permette di inse-

rire il gruppo ambiente in grossi pro-

getti comunitari come Innovation,

legarsi alla rete dell’Innovation

Relais Centre ma non solo, al net-

work come Innovation Network, e

partecipare come gruppo al trasferi-

mento proprio di questa conoscen-

za. E, parliamo, ripeto, di aziende

con ricercatori.

Tornando alla domanda iniziale: “Il

ricercatore è in azienda o l’azienda

stessa è il ricercatore?” Avendo utiliz-

zato questa storia un po’ fumettara e

spero non troppo noiosa, io direi che

è più spesso possibile la seconda.

Quindi, se dovete dare un messaggio

positivo a chi si orienta verso il

mondo della scienza, è che portando

avanti degli argomenti di proprio

interesse si può anche sviluppare e

avere un proprio reddito; si può

riuscire a costruirsi il contesto lavora-

tivo intorno, ciò è possibile. Quindi,

per chi orienta, per chi insegna, per i

docenti è importante recuperare,

come dicevo prima, tutti i tasselli

della vita di ognuno e aiutarlo un

poco a fargli capire che comunque

sono patrimonio importante per lo

sviluppo della ricerca professionale o

della professione di ricercatore.

Marco Francese

Shoreline s.c.r.l.

IL MERCATO

DEL LAVORO REGIONALE

NELLA RICERCA

DOTT. MARCO PASCOLINI

RICERCATORE IRES FVG

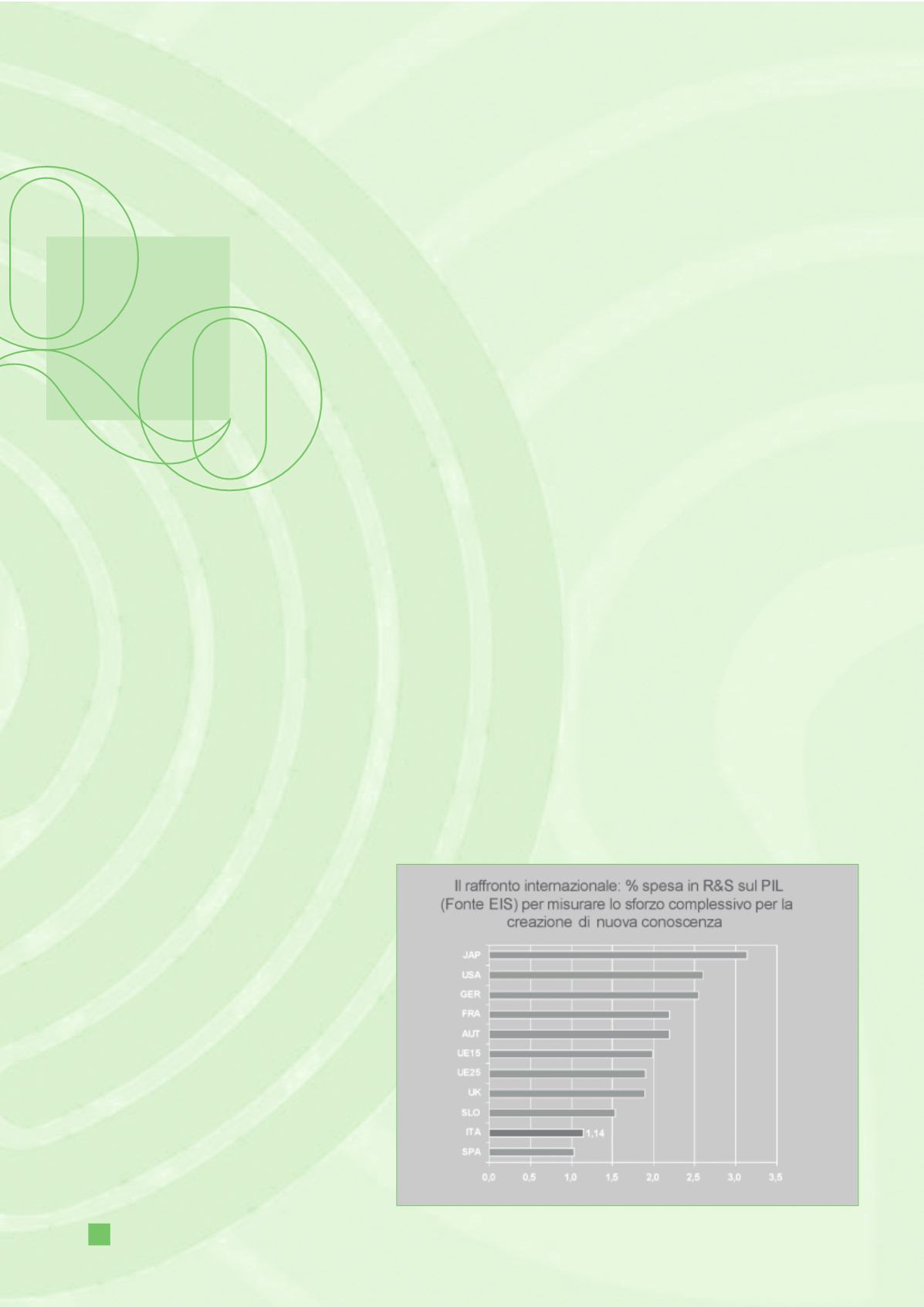

Buon giorno a tutti. Io sono un po’

sfortunato perché parlo per ultimo e

quindi già questo generalmente non è

molto apprezzato dalla platea dopo

una lunga mattinata; in più intervengo

dopo due interventi brillanti mentre io

dovrò parlare sostanzialmente di dati,

perché l’obiettivo della mia relazione

è quello di fornire un quadro quanti-

tativo di molte delle cose di cui si è

parlato oggi. Proporrò quindi una

visione di quello che è il mercato del

lavoro regionale della ricerca. Ho cer-

cato di recuperare i dati maggiormen-

te rilevanti, ovvero quelli classici

dell’Istat e quelli dell’European

Innovation score board che costitui-

sce il punto di riferimento per il con-

fronto internazionale. Ho potuto poi

utilizzare in particolare i dati di una

ricerca sviluppata nell’ambito del

progetto D4, che è stato precedente-

mente citato, e che ci consente di

avere un quadro più approfondito di

quella che è la situazione regionale.

Una premessa è necessaria, però.

Diciamo che parlare di mercato

regionale dei ricercatori è quantome-

no riduttivo nel senso che, come tutti

gli interventi di questa mattinata

hanno dimostrato, la professione di

ricercatore è in assoluto una di quelle

a più alta mobilità. Quindi, la doman-

da e l’offerta di ricercatori si sviluppa-

no su quello che è di fatto un merca-

to planetario. Ridurle a un confronto

su un territorio piccolo come quello

del Friuli Venezia Giulia, è dunque

parzialmente improprio. Cerchiamo

comunque di affrontare anche questo

ragionamento.

Proprio per questo motivo parto

mostrandovi alcuni dati relativamente

a quello che è uno dei problemi prin-

cipali, più volte citato nell’incontro

odierno, ovvero, al di là della volontà

e delle parole su cui tutti di fatto con-

cordano relativamente all’importanza

di investire in ricerca e sviluppo, la

realtà di tale situazione.

Come vedete, questo grafico (Fig. 1)

mostra quello che è lo stato degli

investimenti in ricerca e sviluppo

proporzionati al PIL, per quanto

riguarda il nostro paese rispetto a

quelli che sono i paesi di riferimento

con cui dobbiamo confrontarci.

Vedete che al di là di quelle che sono

Fig. 1