te il consueto orario di lezione; nella

maggior parte dei casi, il professore

rimaneva all’interno dell’aula.

Il questionario, nelle due versioni in

cui era stato predisposto, andava ad

indagare quattro principali ambiti,

quali:

aspetti socio-anagrafici

,

espe-

rienza formativa e lavorativa

,

risorse

applicate nella vita quotidiana

e

atteg-

giamenti verso il futuro

. Gli item che

compongono il questionario, in en-

trambe le versioni, possono essere

raggruppati in tre aree:

- Area competenze orientative di base

.

Sono competenze generali, trami-

te le quali ciascuno si crea una

cultura e un metodo orientativo.

La scuola e la famiglia sono le

principali agenzie formative di ti-

po spontaneo in cui tali compe-

tenze vengono sviluppate; queste

costituiscono un patrimonio im-

plicito e perciò sono di difficile

valutazione. Tali competenze,

inoltre, sono necessarie per lo svi-

luppo di competenze orientative

specifiche.

In quest’area si ritrovano le ri-

sorse che il soggetto impiega al

momento di superare una situa-

zione difficile e le strategie mes-

se in pratica; queste competenze

sono state indagate mediante

l’utilizzo delle scale ‘sostegno

sociale’, ‘coping attivo’, ‘diagno-

sticare’.

- Area competenze orientative di mo-

nitoraggio

. Sono competenze spe-

cifiche relative all’esperienza for-

mativa e lavorativa. Riguardano

la capacità di “tenere sotto con-

trollo” la situazione nel suo veri-

ficarsi con l’intento di prevenire

gli ostacoli e i fallimenti. Queste

competenze sono state analizzate

sia nella rilettura della storia per-

sonale e formativa, sia nel modo

in cui il soggetto si pone rispetto

al futuro, mettendo a fuoco le dif-

ficoltà e le speranze che egli

esprime. Si sono utilizzate scale

diverse per le due versioni del

questionario; versione F/F: scala

‘organizzazione pianificata’, ‘au-

tocritica costruttiva’ e ‘ricerca di

feedback’; versione F/L: scala ‘ri-

cerca attiva del lavoro’.

- Area competenze orientative di svi-

luppo

. Così come quelle di moni-

toraggio, le competenze di svi-

luppo sono competenze orientati-

ve specifiche, relative all’espe-

rienza personale e lavorativa; ri-

guardano la capacità del soggetto

di progettare l’evoluzione della

propria esperienza rimanendo

sempre fedeli ai propri valori, in-

teressi e motivazioni. Queste

competenze emergono sia dall’a-

nalisi della storia lavorativa indi-

viduale sia dal modo in cui il sog-

getto immagina il suo futuro.

Gli item di quest’area indagano

da un lato il peso che il soggetto

attribuisce al lavoro e dall’altro

gli atteggiamenti che egli esprime

verso il futuro. Queste competen-

ze sono state rilevate mediante

l’utilizzo di scale quali ‘aspetti

importanti del lavoro’, ‘rapporto

famiglia/lavoro/tempo libero’ e

‘centralità assoluta del lavoro’.

Inoltre, si è fatto ricorso ad altri ti-

pi di scale per indagare l’atteggia-

mento verso il futuro (scale ‘inde-

cisione e conflitto’, ‘rappresenta-

zione formazione’, ‘autoefficacia’

e ‘ansia della prestazione’).

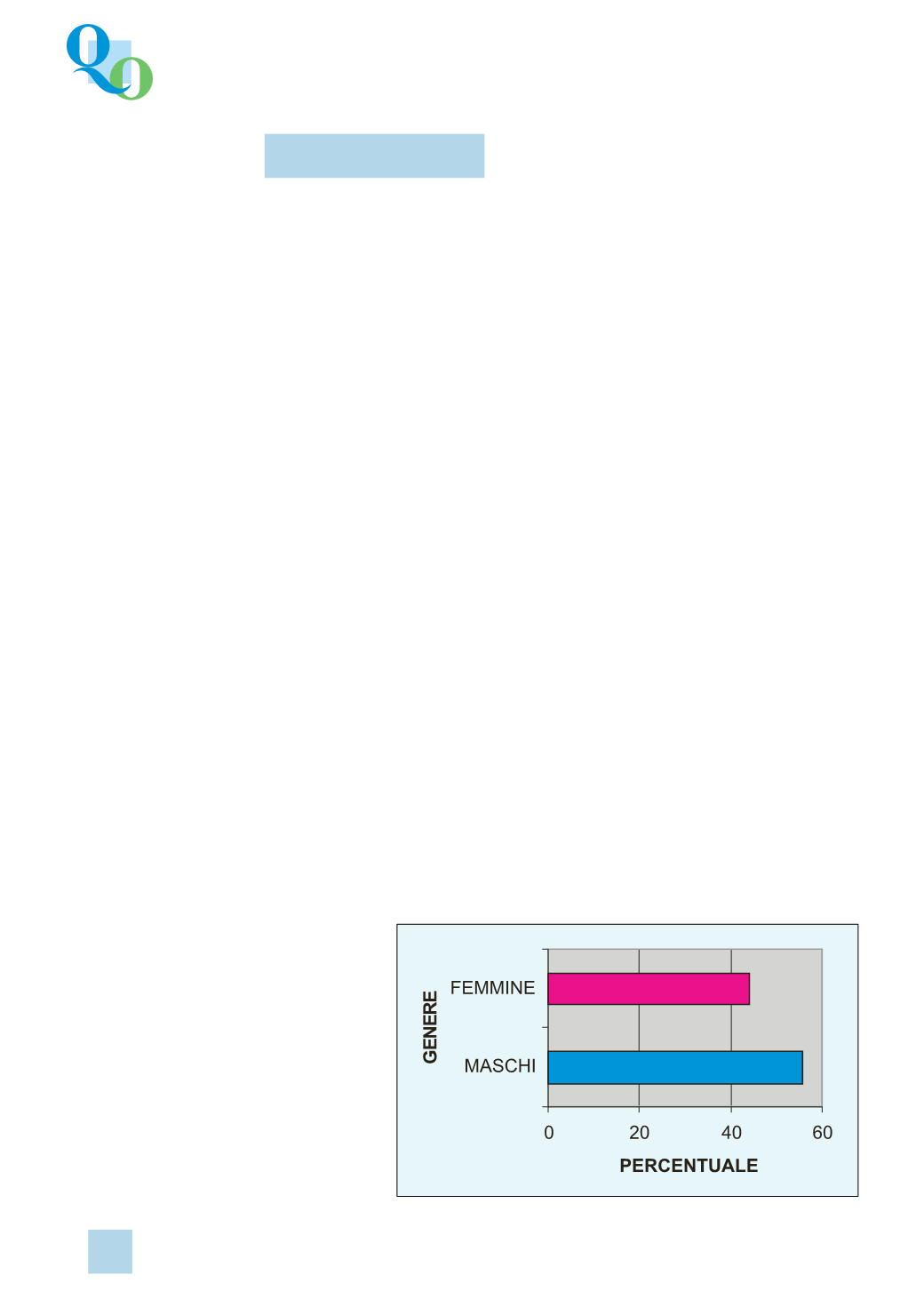

Il campione della ricerca, eteroge-

neo per genere (maschi 55.8% e

femmine 44.2% -

cfr.gr.1

), conta 310

studenti dell’ultimo anno delle

scuole superiori, divisi, come rap-

presentato nel grafico che segue (

cfr.

gr.2

), in tre indirizzi di studio: licea-

le (44.5%), tecnico (11.3%) e profes-

sionale (44.2%).

Si è somministrato, sulla base di un

processo di autovalutazione opera-

to da ogni ragazzo, il medesimo

questionario in due versioni diffe-

renti in relazione al tipo di transi-

zione: versione F/F per coloro che

erano orientati a proseguire gli stu-

di; versione F/L per coloro che era-

no orientati a inserirsi nel mondo

del lavoro; questo allo scopo di ve-

dere se vi fosse una differenza di

approccio e di risultato, rispetto a

variabili quali ‘tipo di transizione’

TRANSIZIONE POST-DIPLOMA

48

QUADERNI

DI

ORIENTAMENTO

■

27

Grafico 1

: Distribuzione del campione in base al genere