un’acquisizione da parte di altri.

Questo è quanto, ad esempio, av-

viene nell’azione che concerne i

la-

boratori d’orientamento

: tutte le

scuole superiori di una Rete orga-

nizzano autonomamente delle gior-

nate di laboratorio per gli studenti

delle scuole medie e queste ultime

vi indirizzano i propri studenti

(l’organizzazione nel suo comples-

so viene comunque coordinata dal

team di azione

); similmente avviene

per un’azione come la rassegna o

expo per l’orientamento, anche se

in quest’ultimo caso l’erogazione

del servizio ha luogo in un’ unica

sede comune, messa a disposizione

da un nodo (es. sale comunali dei

Centri Servizi).

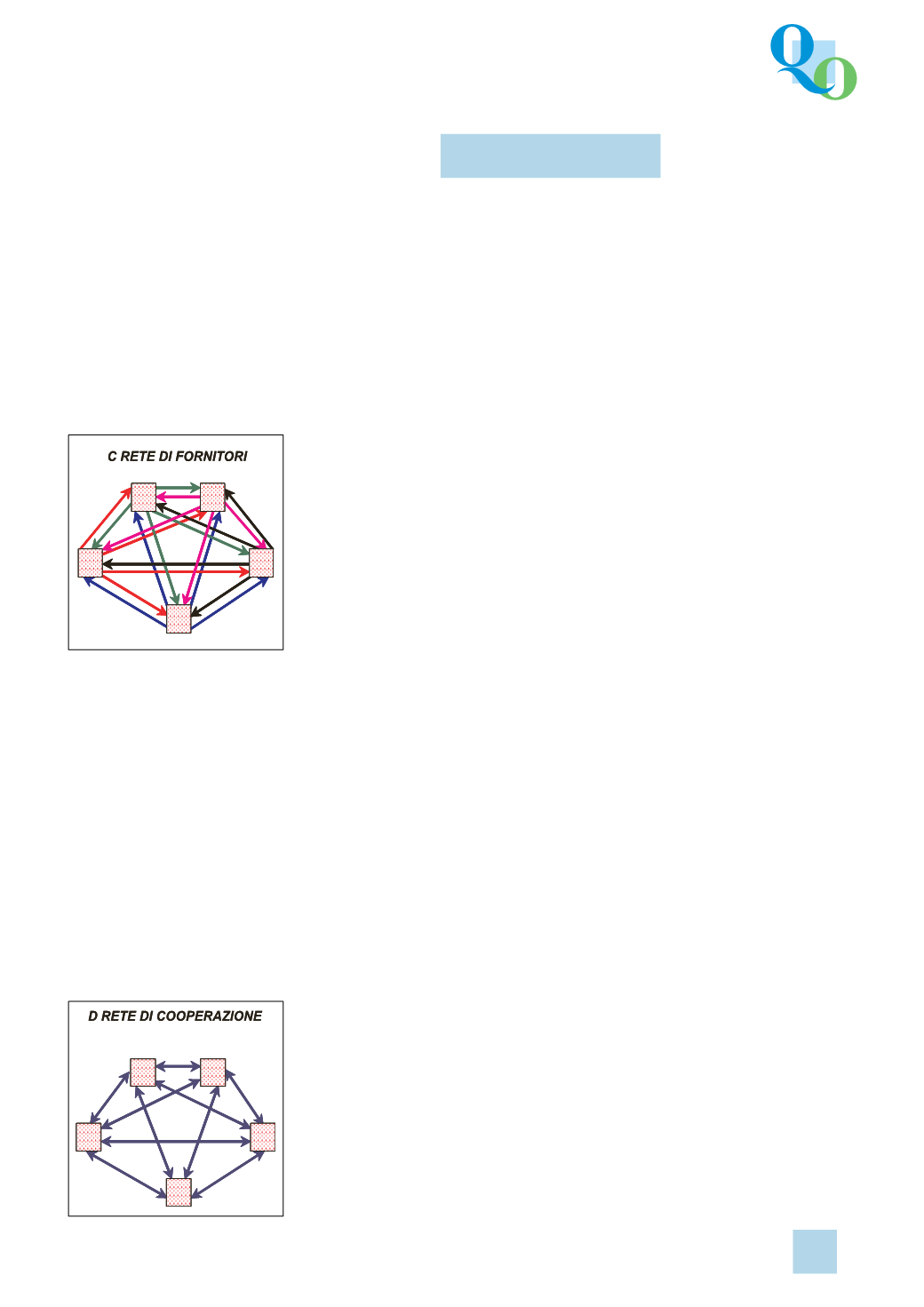

Infine, per azioni di miglioramento

e di ampliamento, il sistema è di

ti-

po D

.

In queste azioni ogni singola

scuola provvede all’erogazione

del servizio per i propri studenti.

La cooperazione avviene all’inter-

no dei

team di azione

, che in questi

casi sono particolarmente ampi e i

nodi vi sono rappresentati per la

quasi totalità. In questo tipo di

azioni

(percorsi di orientamento ad

una scelta consapevole

nelle scuole

medie, valutazione delle compe-

tenze e portfolio nel passaggio tra

i due ordini di scuola, azioni di ri-

motivazione e di ri-orientamento

per alunni di 15, 16 anni nell’eser-

cizio - assolvimento del diritto -

dovere all’istruzione e alla forma-

zione), è dato particolare rilievo

alla fase di condivisione - tra i no-

di - dei criteri che regolano la de-

finizione e la progettazione dei

percorsi e delle attività (che poi

ciascun nodo attua autonoma-

mente), allo scopo di giungere al

miglioramento e all’ampliamento

del servizio, che ciascuno già ero-

ga. In questo caso, il contesto del-

la Rete fornisce una maggiore arti-

colazione ai percorsi e permette di

puntare l’attenzione più sull’uten-

te finale (studente e famiglie) che

sul soggetto erogatore (la singola

scuola). Nelle fasi di

gestione gene-

rale e consulenza

il sistema è invece

di

tipo A

, cioè acquisizione del

servizio. In queste fasi infatti i sin-

goli nodi divengono utenti di un

servizio che viene offerto dal “la-

boratorio”: essi fruiscono dei pro-

getti, degli strumenti e dei mate-

riali messi a punto dal

team di

coordinamento

ed adottano le pro-

cedure che vengono proposte. Il

sistema si presenta quindi

mono-

centrico

nelle fasi pre e post eroga-

zione del servizio mentre è preva-

lentemente

policentrico

nella fase

di erogazione del servizio.

GLI ELEMENTI

COSTITUTIVI

DELLA RETE

La Rete come insieme di nodi e di rela-

zioni

Dal punto di vista dell’analisi delle

Reti sociali, le Reti formate da soli

Istituti scolastici o le Reti interistitu-

zionali appartengono alla categoria

delle Reti formali, la quale defini-

sce, a sua volta, un tipo di Rete so-

ciale

6

. Questo approccio rappresen-

ta la Rete come una figura costitui-

ta da “un insieme di punti (nodi) e

di linee o frecce di collegamento (re-

lazioni)”, in cui si dà importanza

non tanto alle singole individualità

(ai singoli nodi) bensì ai legami e

agli scambi esistenti tra i nodi di

una Rete. Questo concetto di Rete

implica quindi che l’appartenenza a

una Rete offra una serie di possibi-

lità ma imponga nel contempo alcu-

ni vincoli (ad esempio il rispetto di

una programmazione coordinata).

Le Reti non si definiscono però solo

in base ai vincoli tra i nodi o alla di-

mensione (quantità dei nodi) ma

anche in base allo scopo che si pre-

figgono; un soggetto (un nodo) può

quindi appartenere contempora-

neamente a più Reti, in ognuna del-

le quali può rivestire un ruolo di-

verso a seconda della posizione as-

sunta rispetto agli altri soggetti (da

centrale a periferico).

Scopi per cui una Rete si costituisce e

condizioni di partenza.

Con quale scopo dunque si costitui-

sce una Rete? Quali condizioni di

partenza favoriscono l’adozione di

un sistema piuttosto che di un altro?

In generale, si può dire che tale sco-

po e tali condizioni riguardano la

presenza o l’assenza di servizi e l’op-

portunità di fruirne. In particolare, e

25

QUADERNI

DI

ORIENTAMENTO

■

27

Orientamento e scuola