per esempio al sistema A mentre

un’altra attività si conformerà piut-

tosto al sistema D. Questa compre-

senza di sistemi risponde peraltro

ad esigenze spesso complesse delle

Reti reali. Si esemplifica ora questo

concetto in base a quanto osservato

in relazione a reti di orientamento.

RETI DI

ORIENTAMENTO

E SISTEMI DI RETE:

UN ESEMPIO

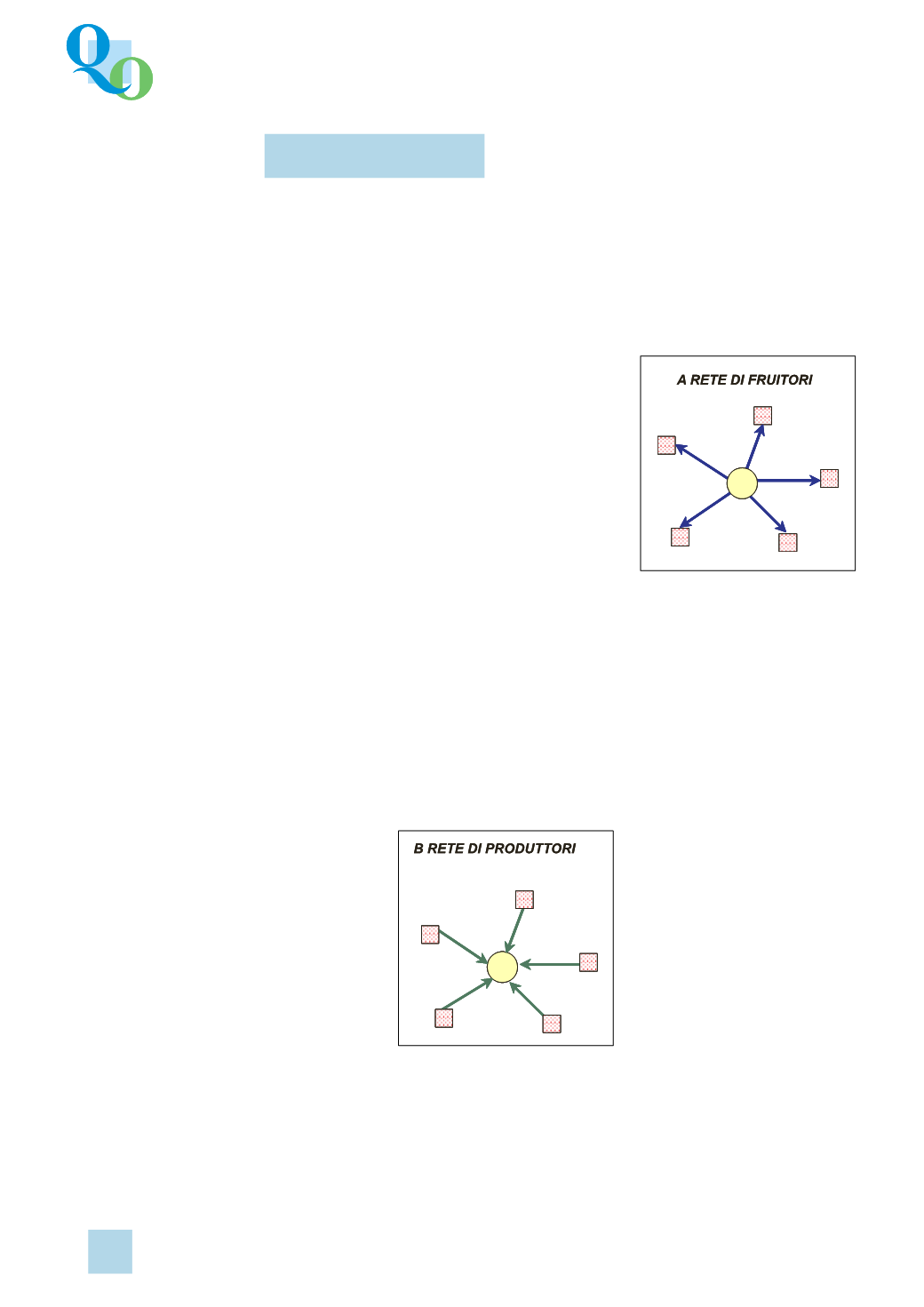

Nelle fasi di

PROGETTAZIONE

,

cioè di produzione del nuovo servi-

zio, il sistema prevalente è di

tipo

B

; la progettazione si sviluppa in-

fatti nell’ambito di gruppi interisti-

tuzionali in cui sono rappresentati

alcuni nodi della Rete tramite uno o

più operatori. Al fine di costituire

questi gruppi di progettazione e ge-

stione generale, la Rete si struttura

secondo il sistema B: nel “laborato-

rio” (raffigurato dal pallino centra-

le) confluiscono gli operatori, i qua-

li poi si suddividono nei vari grup-

pi o team, che successivamente co-

minciano a lavorare alla organizza-

zione generale delle attività e alla

definizione delle procedure di ero-

gazione / acquisizione del servizio.

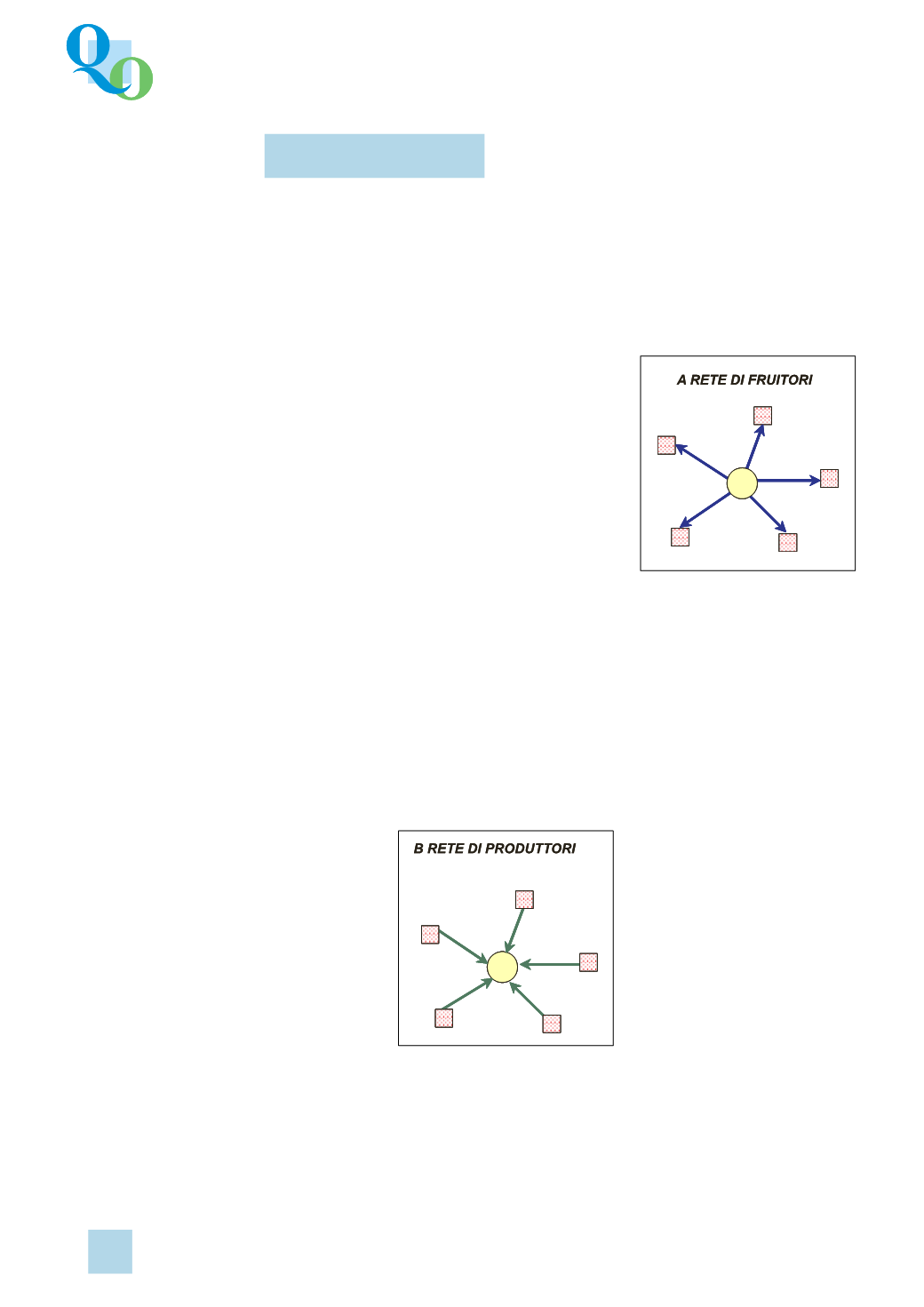

Nelle fasi di

EROGAZIONE

il si-

stema varia a seconda delle azioni.

Per alcune azioni il sistema è di

tipo

A,

cioè di acquisizione del servi-

zio: il “laboratorio” (raffigurato

dal pallino centrale) provvede di-

rettamente all’erogazione del ser-

vizio, avvalendosi in qualche caso

di uno o più nodi specializzati che

fungono da “sede” dell’erogazio-

ne di servizio. Può essere il caso di

azioni che consistono in incontri

di formazione per i genitori o in

corsi di alfabetizzazione per stu-

denti stranieri o in attivazione di

sportelli territoriali: gli incontri

per i genitori, ad esempio, sono

interamente gestiti dal

team di

azione

che si avvale di altri nodi in

qualità di sedi fisiche in cui il ser-

vizio viene erogato. L’utente fina-

le di questo servizio è costituito

dalle famiglie degli studenti: i no-

di (scuole) acquisiscono dalla Rete

il servizio per il quale si rendono

tramiti nei confronti dell’utenza

(le famiglie). Il servizio viene cioè

messo a disposizione delle fami-

glie che fanno riferimento a quel

singolo nodo (scuola).

Per le azioni che prevedono scambi,

il sistema è invece di

tipo C

.

Non si osserva però tanto uno

scambio reciproco tra tutti i nodi,

quanto piuttosto una fornitura di

servizio da parte di alcuni nodi e

UN SISTEMA DI RETE PER L’ORIENTAMENTO

24

QUADERNI

DI

ORIENTAMENTO

■

27

compongono concorrono tutti a de-

scriverla.

I

sistemi A e C

sono caratterizzati

da

tendenza alla stabilità:

in questo ti-

po di Reti i “prodotti” (servizi) esi-

stono già ma non sono ancora ero-

gati a tutti in egual modo e quindi il

target servito non è ancora l’intera

Rete; il sistema risulta pertanto in-

stabile e acquisirà stabilità nel mo-

mento in cui il target servito sarà

l’intera Rete, garantendo

acquisizio-

ne di servizi in forma allargata e comu-

nitaria

. La connotazione finale è la

staticità (nel senso della solidità)

del sistema.

I

sistemi B e D

sono invece caratte-

rizzati da

crescita:

in questo tipo di

Reti i “prodotti” (servizi) non esi-

stono (nel sistema B) oppure sono

ritenuti non più sufficientemente

efficaci (nel sistema D). Il sistema

cerca di crescere attraverso il mi-

glioramento e/o la creazione di ser-

vizi. Questi sistemi tendono al mi-

glioramento attraverso il movimen-

to verso nuovi target e lo sposta-

mento dei propri standard qualita-

tivi verso soglie via via più elevate.

La connotazione finale è la dinami-

cità del sistema (e delle proprie

strutture). I quattro sistemi sono tra

loro comparabili mediante una ta-

bella a doppia entrata, che allinea in

una colonna i sistemi monocentrici

e nell’altra quelli policentrici; in

orizzontale, troveremo una fascia

con i sistemi che tendono alla stabi-

lità e una fascia con i sistemi che

tendono a crescere.

Rispetto alle schematizzazioni teo-

riche, raramente si sono osservate

Reti reali in cui fosse rilevabile uno

di questi sistemi in forma “pura”. Si

sono piuttosto notati numerosi casi

in cui più sistemi sono compresenti,

ciascuno funzionale a specifiche at-

tività della Rete. In una Rete una

certa attività o azione si conformerà