elemento su cui si basano oggigior-

no le rivendicazioni della nostra spe-

cialità (beninteso nell’ambito dello

stato italiano).

Ma, se vogliamo, possiamo risalire

più indietro nel tempo. Basti un solo

esempio: la dichiarazione dei rap-

presentanti delle popolazioni alpine

(le montagne costituiscono, infatti,

di solito riserve di diversità etnologi-

ca e antropologico-culturale), scrit-

ta nel 1943. Riportiamo, per econo-

mia di spazio, solo la parte che ri-

guarda le autonomie culturali e sco-

lastiche. “Per la loro posizione geo-

grafica di intermediarie tra diverse

culture, per il rispetto delle loro tradi-

zioni e della loro personalità etnica,

e per i vantaggi derivanti dalla co-

noscenza di diverse lingue, nelle val-

li alpine deve essere pienamente ri-

spettata e garantita una particolare

autonomia culturale-linguistica con-

sistente nel:

• diritto di usare la lingua locale,

laddove esiste, accanto a quel-

la italiana, in tutti gli atti pubblici

e nella stampa locale;

• diritto all’insegnamento della lin-

gua locale nelle scuole di ogni

ordine e grado con le necessarie

garanzie nei concorsi perché gli

insegnanti risultino idonei a tale

insegnamento. L’insegnamento

in genere sarà sottoposto al con-

trollo o alla direzione di un consi-

glio locale;

• ripristino immediato di tutti i nomi

locali.”

Anche se il discorso potrebbe conti-

nuare a lungo riportando altri esem-

pi, torniamo alla legge 15 dicembre

1999, n. 482 (“Norme in materia di

tutela delle minoranze linguistiche

storiche”). In attuazione dell’ art. 6

della Costituzione Italiana (“La Re-

pubblica tutela con apposite nor-

me le minoranze linguistiche”) e in

armonia con i principi generali sta-

biliti dagli organismi europei e inter-

nazionali, “la Repubblica…promuo-

ve… la valorizzazione delle lingue

Spazio aperto

cui in ambito sociologico si parla al-

meno da più di venti anni, è caratte-

rizzata dalla utilizzazione di modelli

culturali che non intendono essere

omologati a quelli moderni. Da tem-

po è in atto un “revival” di grandi e

piccole religioni, una rinascita delle

grandi e piccole culture nazionali,

delle tradizioni etniche, delle identità

locali e regionali. E’ ormai pacifico,

almeno in sociologia, che ci sia un

“nesso dialettico” tra globalizzazione

e localismi. È stato coniato anche il

neologismo “glocalismo” (cioè: glo-

balismo più localismo). D’altra parte

queste peculiarità e in particolare la

presenza di minoranze etnico-lingui-

stiche, oltre a costituire una risorsa da

spendere nei confronti delle regioni

contermini, sono anche il principale

41

QUADERNI

DI

ORIENTAMENTO

■

22

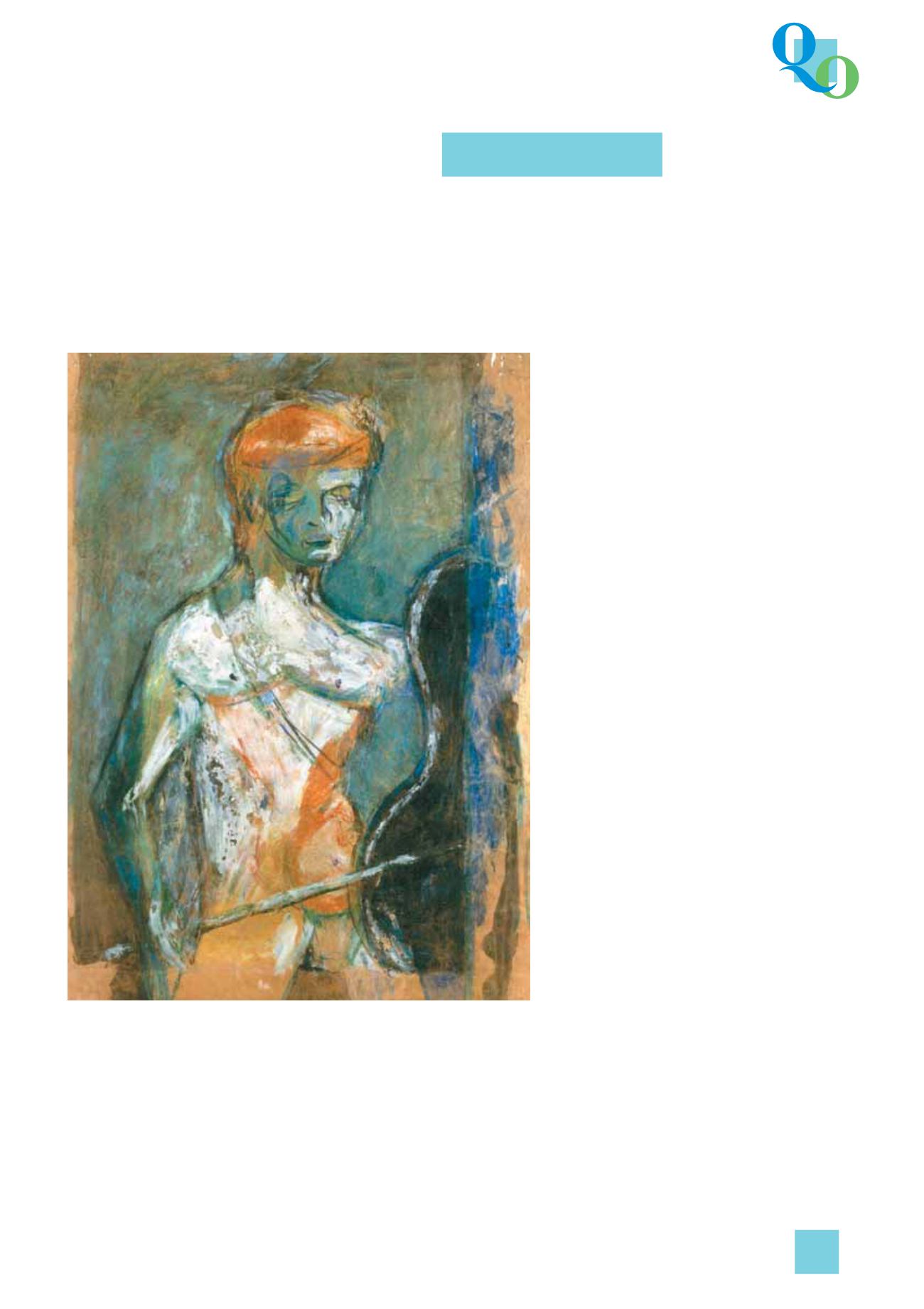

Pier Paolo Pasolini,

Figura con violino

, tempera su carta, 1943-1949