63

QUADERNI DI

ORIENTAMENTO 45

soprattutto

“The second Machine Age”

di

Brynjolfsson e McAfee (MIT) e, anche,

“The

future of Employment”

di Frey e Osborne

(Università di Oxford) e “

La società a costo

marginale zero”

di J. Rifkin.

UN PO’ DI STORIA

Lo sviluppo tecnologico è l’anima e il

motore di quello industriale. Fin da quan-

do, nella seconda metà del diciottesimo

secolo, Watt inventò la macchina a vapore,

l’era industriale e il tumultuoso sviluppo

che ha consentito di arrivare alle conquiste

sociali attuali (lavoro, welfare, benessere,

etc.) sono nati e si sono sviluppati sulle

conseguenze di innovazioni tecnologiche

che hanno reso possibili continui aumenti

(a volte salti) di produttività. E, sempre, una

nuova tecnologia ha avuto impatti sociali

rilevanti generando, sul medio lungo ter-

mine, un aumento di ricchezza e di lavoro e

una diminuzione di fatica, ma creando, nel

breve, anche problemi ai lavoratori: si pensi

ai movimenti Luddisti, nella prima metà

del diciannovesimo secolo in Inghilterra,

contro l’introduzione dei telai tessili, cau-

sa di riduzione di salari e disoccupazione.

Motore a scoppio, elettricità, telecomu-

nicazioni, tecnologie digitali hanno reso

l’attività lavorativa meno faticosa e l’occu-

pazione, nel complesso, è sempre cresciuta,

assorbendo, ogni volta, gli impatti negativi

temporanei con la creazione di nuove op-

portunità, nuovi prodotti e nuovi servizi.

Il progresso tecnologico ha sempre

avuto un duplice effetto sull’occupazio-

ne. Inizialmente, nel momento in cui la

tecnologia si sostituisce al lavoro umano,

c’è un effetto distruttivo, che richiede la ri-

allocazione dei lavoratori; successivamente

prende vita un effetto di capitalizzazione

dovuto alla espansione delle imprese per

l’aumentata produttività che genera un

aumento occupazionale.

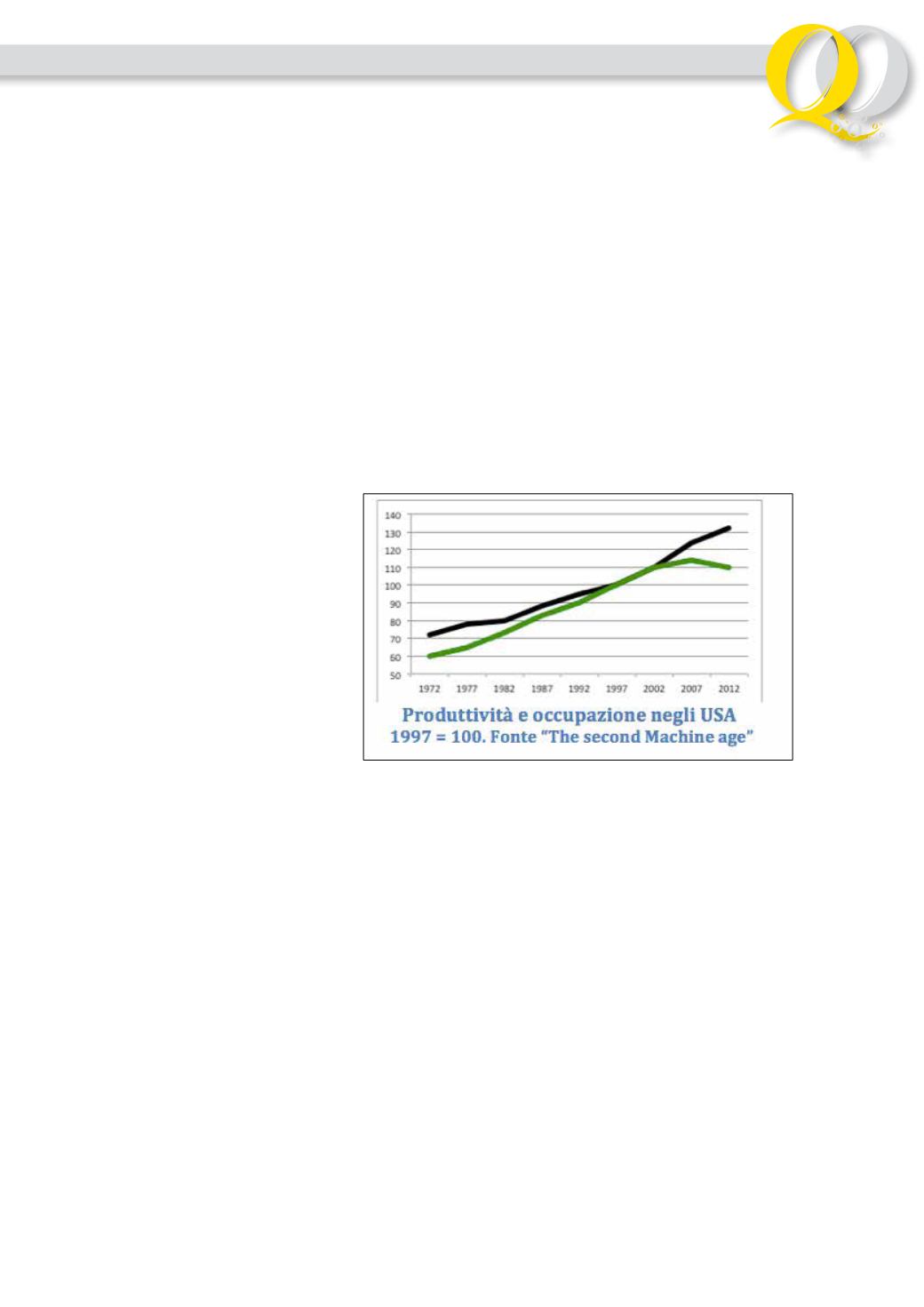

Infatti, almeno fino al 2005, gli aumenti

di produttività negli USA sono sempre stati

accompagnati da aumento di occupazione.

Ma l’idea che la tecnologia possa, prima

o poi, accelerare ad un ritmo e a una dif-

fusione superiore alla possibilità di creare

nuova occupazione, diminuendo la do-

manda di lavoro complessiva e lasciando

molto più tempo libero ai lavoratori, non ha

mai abbandonato il pensiero economico.

Già J. M. Keynes, nel 1930, nel trat-

tato

“Economicpossibilities for our-

Grandchildren”

scriveva

“Stiamo per es-

sere colpiti da una nuova malattia, di cui

molti lettori non hanno mai sentito, ma di

cui sentiranno molto negli anni futuri, che

chiamo

disoccupazione tecnologica

, dovu-

ta alla scoperta di mezzi che economizzano

l’uso del lavoro a un ritmo superiore alla

possibilità di trovare nuovi sbocchi per il

lavoro stesso”

. Keynes ipotizzò comunque

un futuro migliore, nel quale, grazie alla

tecnologia, i bisogni materiali sarebbero

stati soddisfatti lavorando molto meno,

fino a 15 ore a settimana, consentendo un

ampio utilizzo di tempo libero.

Si è avverata la profezia di Keynes? Solo

in parte, per ora, nel senso che il maggior

tempo libero si è materializzato non co-

me riduzione dell’orario settimanale, bensì

come aumento degli anni attivi in cui non

si lavora (studio, pensione, aumento vita

utile): le ore dedicate al lavoro, con riferi-

mento al totale della vita attiva di veglia

disponibile, sono passate, in un secolo,

dal 35% al 20%. Lavoreremo anche molto

meno? Secondo gli autori e i testi citati

nell’introduzione questo potrebbe essere

uno degli effetti della crescente automa-

zione e informatizzazione.

Certamente lo sviluppo di queste tec-

nologie è stato rallentato, nelle ultime due